2024年11月下旬に大和市の上和田中学校で、「保健講話」の講師を務めました。

生徒さんたちの普段のご様子や先生方の希望をうかがいながら講演内容を作成し、『安心して気持ちよく生活するためのコツとは?』というタイトルで1・2年生の生徒の皆さんにお話をしました。

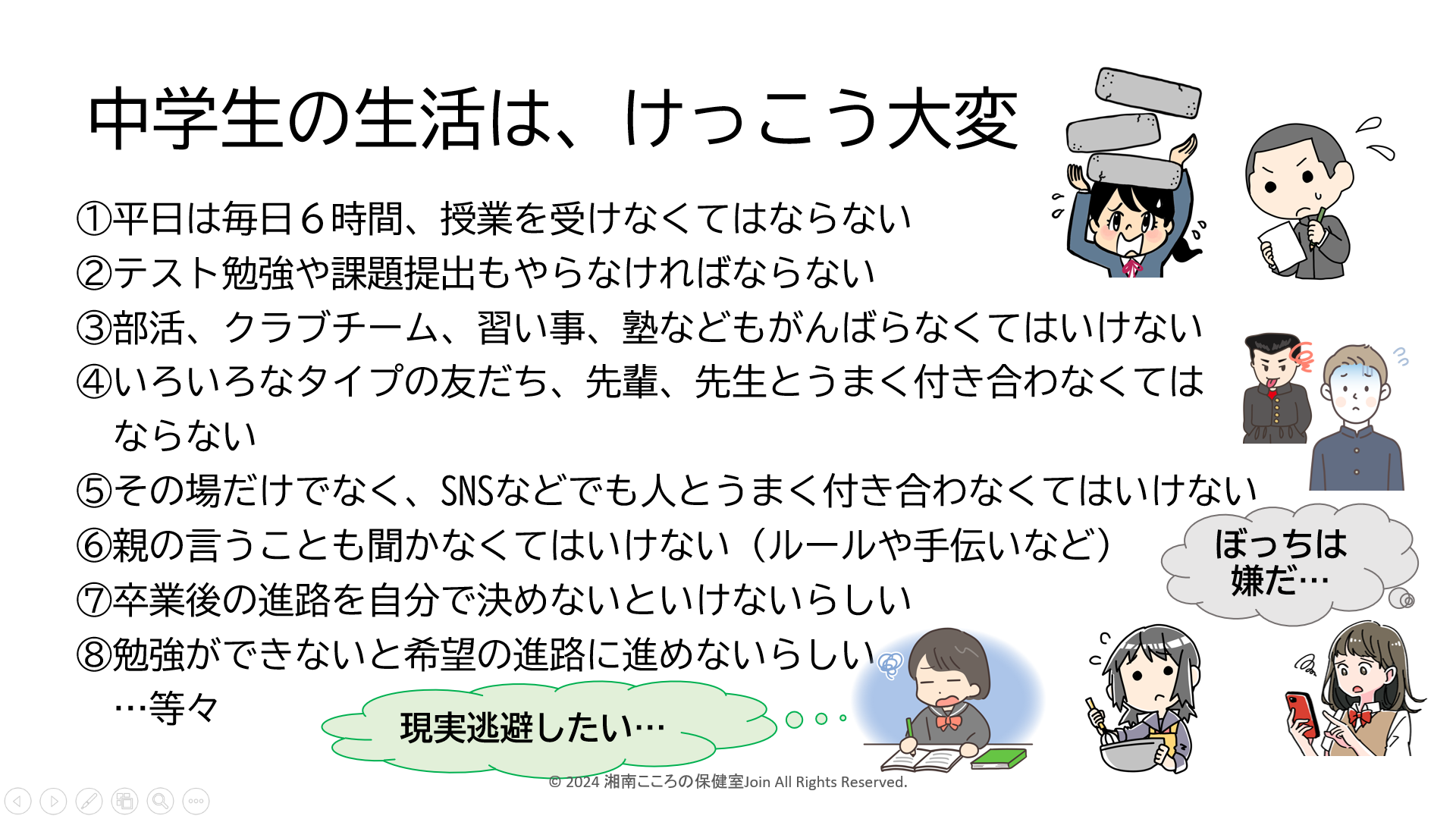

今の中学生は、社会人の過労レベルに匹敵するくらい大変

下の図は、1枚目のスライド資料です。

私が日頃、カウンセリングで感じていることを基に作成しました。

部活、授業、塾・習い事、宿題…。平日は朝6時~夜23時以降までやるべきことに追われていて、自由時間がほとんどない

でも、周りは皆、もっとやっている。できないのは自分の心が弱いせい。言いわけだと思う。

このように、いわゆる「猛烈サラリーマン」にも匹敵するハードな生活をしている中学生が(高校生も)多いことに、いつも驚きます。

そんな生活の中で「疲れ果てて不適応(不登校)になった」という子や、「努力を重ねて受験を突破したが進学してから適応できなくなった」・・・という子も、多くいらっしゃいます。

また、上記のようなハードな生活をしていない子が「自分はやるべきことをやれていない」と、後ろめたさや自信の無さを抱いている場合もあります。

このような大変な生活環境と、思春期の心身の変化が重なる中学生は、メンタルダウンのリスクと背中合わせの世代であると考えます。

頑張り過ぎて心身の不調に陥ることを防ぐために、適度な力の加減をするスキルが、自分の体と心といのちを守るために重要であると、切に思います。

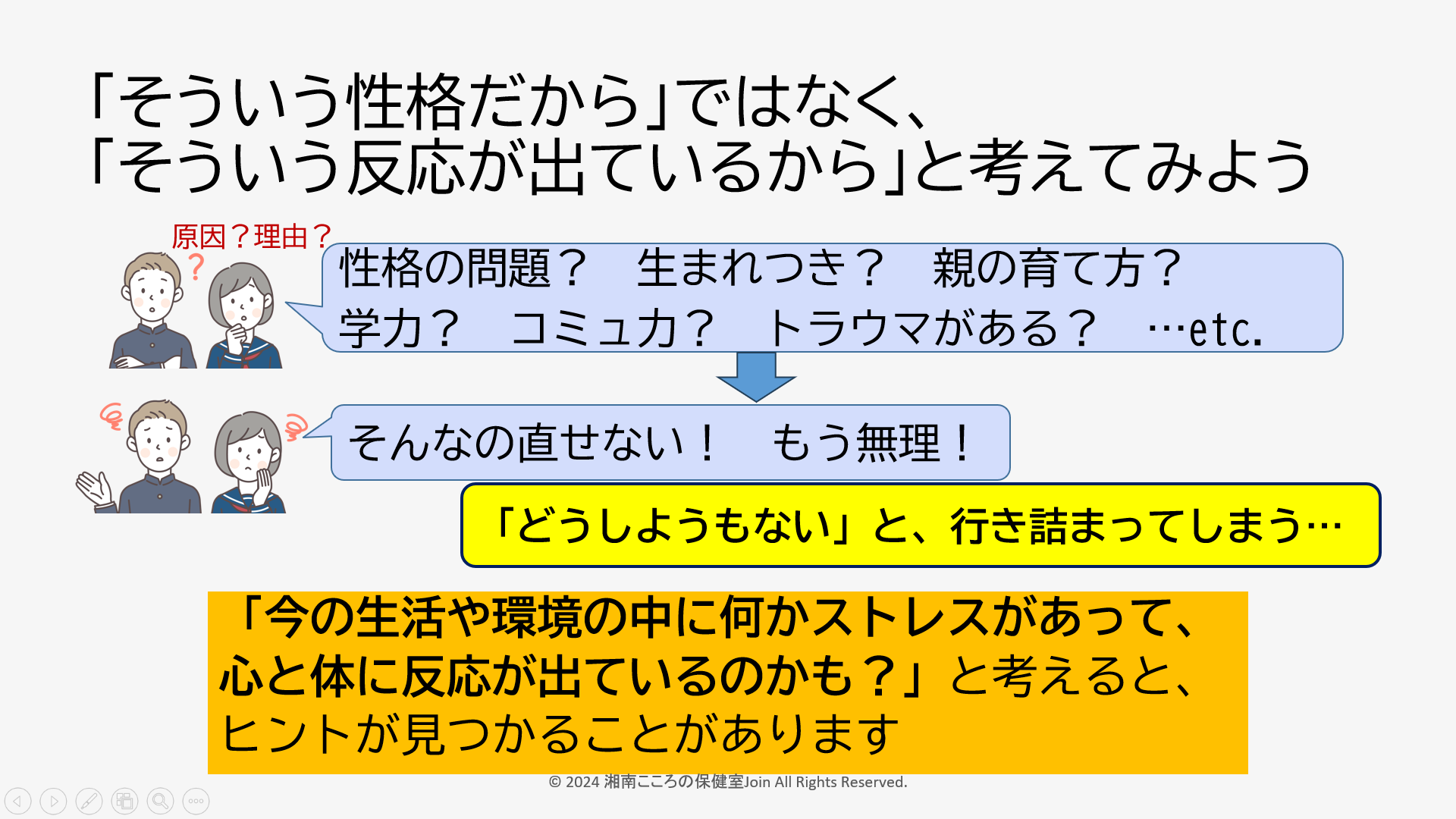

自分の性格・特性を責めるのではなく、環境から受けている影響・反応に気付く

「周りと(または昔の自分と)比べて、コミュニケーションがうまくできない」と悩んでいる方もとても多いです。自分の能力や性格のせいだと考え、自信を持てない方が本当に多いと感じます。

けれどそれは、心身に負荷がかかって追いつめられた状態だからうまく機能していないだけで、ゆとりを取り戻すと人付き合いがスムーズになるということも、お伝えしたいと思いました。

①環境側の要因(ストレッサー)と、自分の状態(ストレス反応)に気付く

②それに対処する力(考え方や行動)を身につける

そうすると、ストレッサーとのバランスを保ちながら成長できることなどを説明しました。

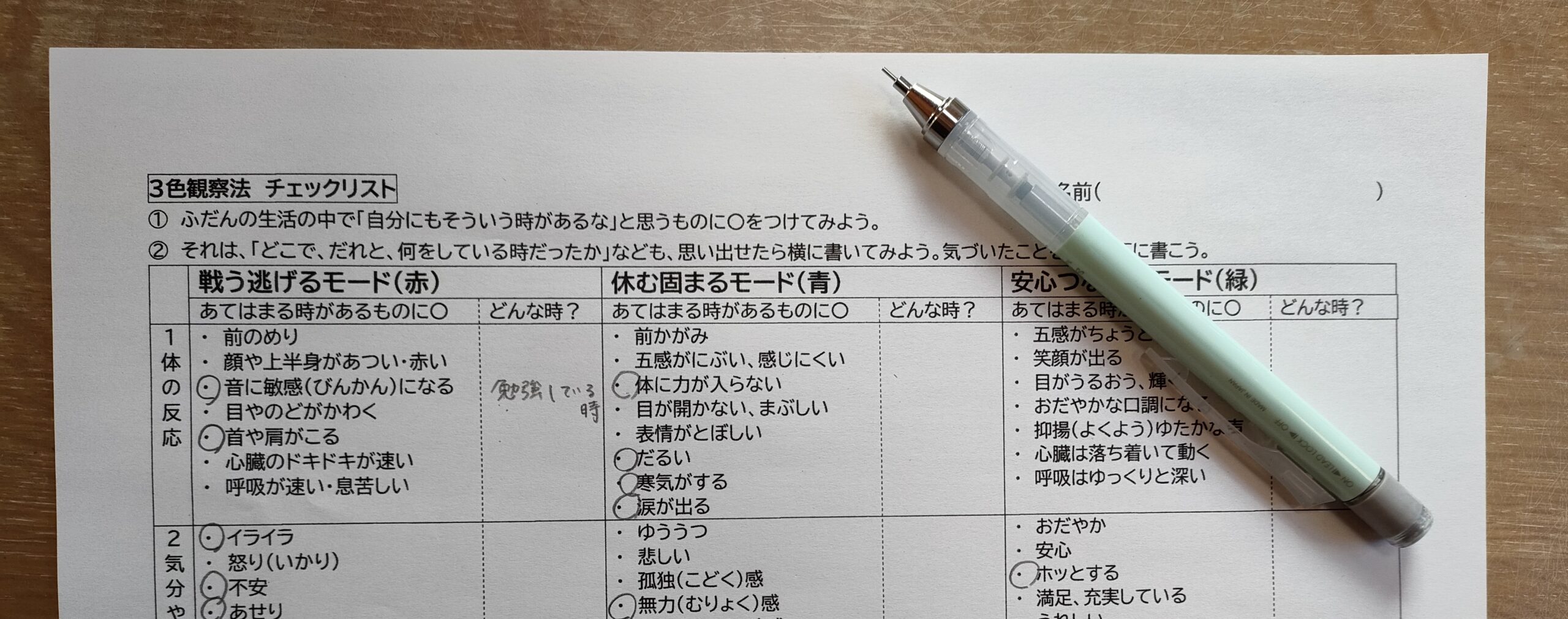

それから、チェックリストを使って、自分がどんな時にどんな状態になるのかを振り返り、自分を客観的に観察する体験をしていただきました。

自分の状態を調整する方法の紹介・体験

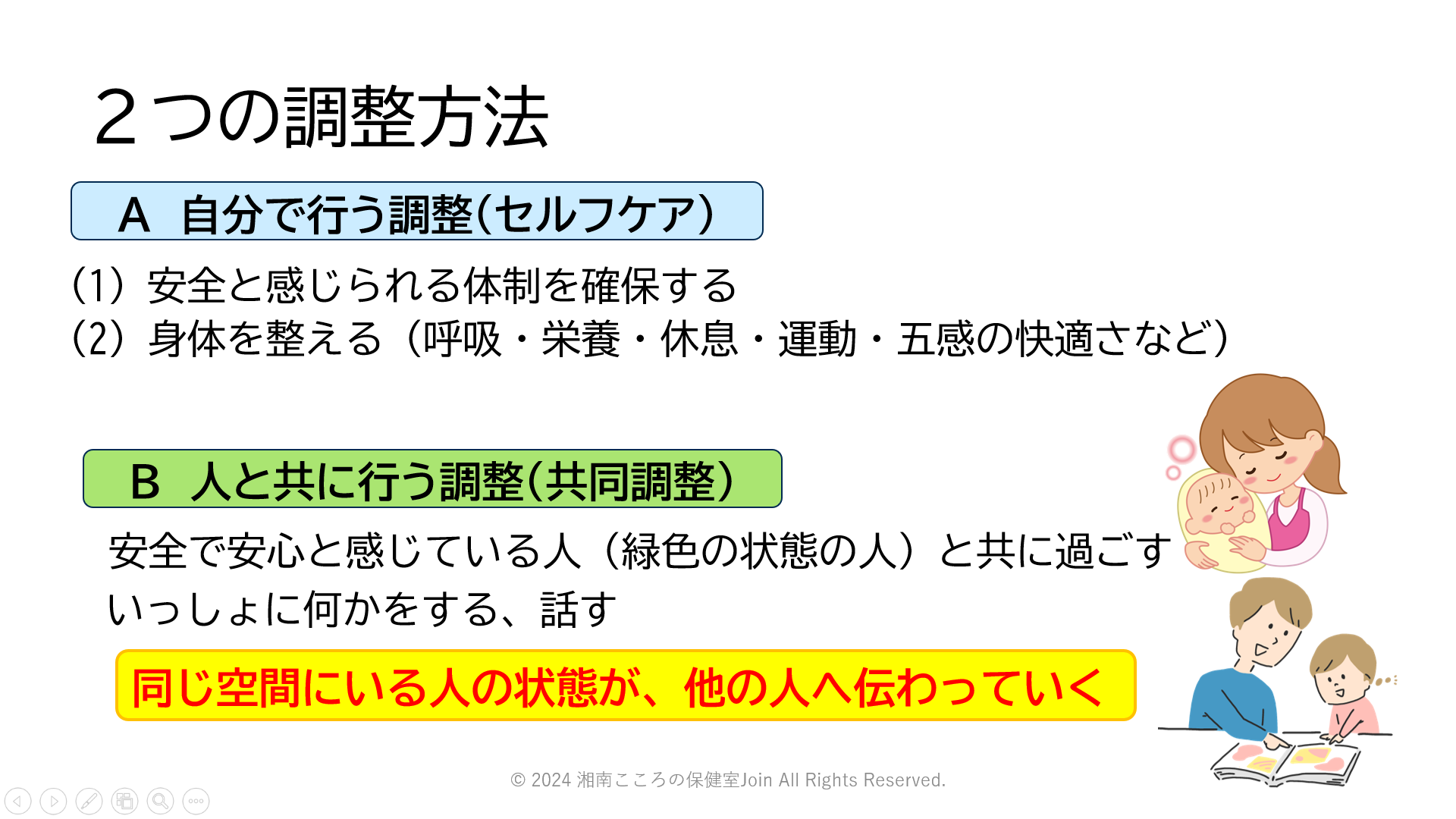

自分の状態を観察した結果、「バランスを整えた方がいい」と思う場合、調整方法を2つに分けて説明しました。

A 自分で行う調整(セルフケア)の方法

観察した自分の状態別に、具体的な方法をご紹介しました。

(例)

不安や緊張やイライラが高まっている時→声を出したり動いたりして発散や切り替えを行う、

落ちこんで力が入らない時→ゆっくり休む ・・・など

そして、セルフケアの一つの方法として、体を動かすことで本当にストレス状態が変化するのかを実験していただきました。

①嫌いな教科の宿題など、ストレスの種を一つ思い浮かべ、体や心の状態を観察する

②体を動かす(ブレインジムの動きなど)

③休憩時間に、場所を移動したり、水を飲んだりしてきてもらう

④10分後、講演会を再開した時に、もう一度①のストレスの種を思い浮かべて、体や心の状態を観察する

ほんの少しのことでも、変化を感じて驚いたという感想をたくさんいただきました。

体を動かすセルフケア体験について、生徒さんの感想より(一部抜粋)

- リラックスするために首をまわしたり耳をひっぱったりすることが大切だと知りました。運動してみて本当にリラックスできたので、これからもしたいなと思いました。

- 押すとプラスな気分になるツボがあるのは本当にびっくりしました。マイナーな気分のときに、おでこの真ん中を押そうと思いました。

- 心に残ったことは視野のマッサージです。マッサージをすると本当に視野が広くなり身をもって実感しました。

- バランス感覚の実践をしたときに、腕をブンブン振った後と振ってない時のバランス感覚の差がすごくておもしろかったです。今度バランス崩したときにやってみようと思います。

- 言葉で自分を落ち着かせるのではなく、ストレッチやマッサージを行うと、自分の体と心を和らげることができたからとてもよかったと思いました。

B 人と共に行う調整(共同調整)

生まれたばかりの赤ちゃんは、養育者によって調整してもらいます。そして成長とともに少しずつ、自分で調整する力をつけていきます。

誰しも共同調整から出発してきているのです。

私たち人間は成長した後も、他者と共にいる時には、言葉や言葉以外の方法でやりとりをしています。つまり、常にお互いの状態に対して、良くも悪くも調整をし合い、影響を与え合っているのです。

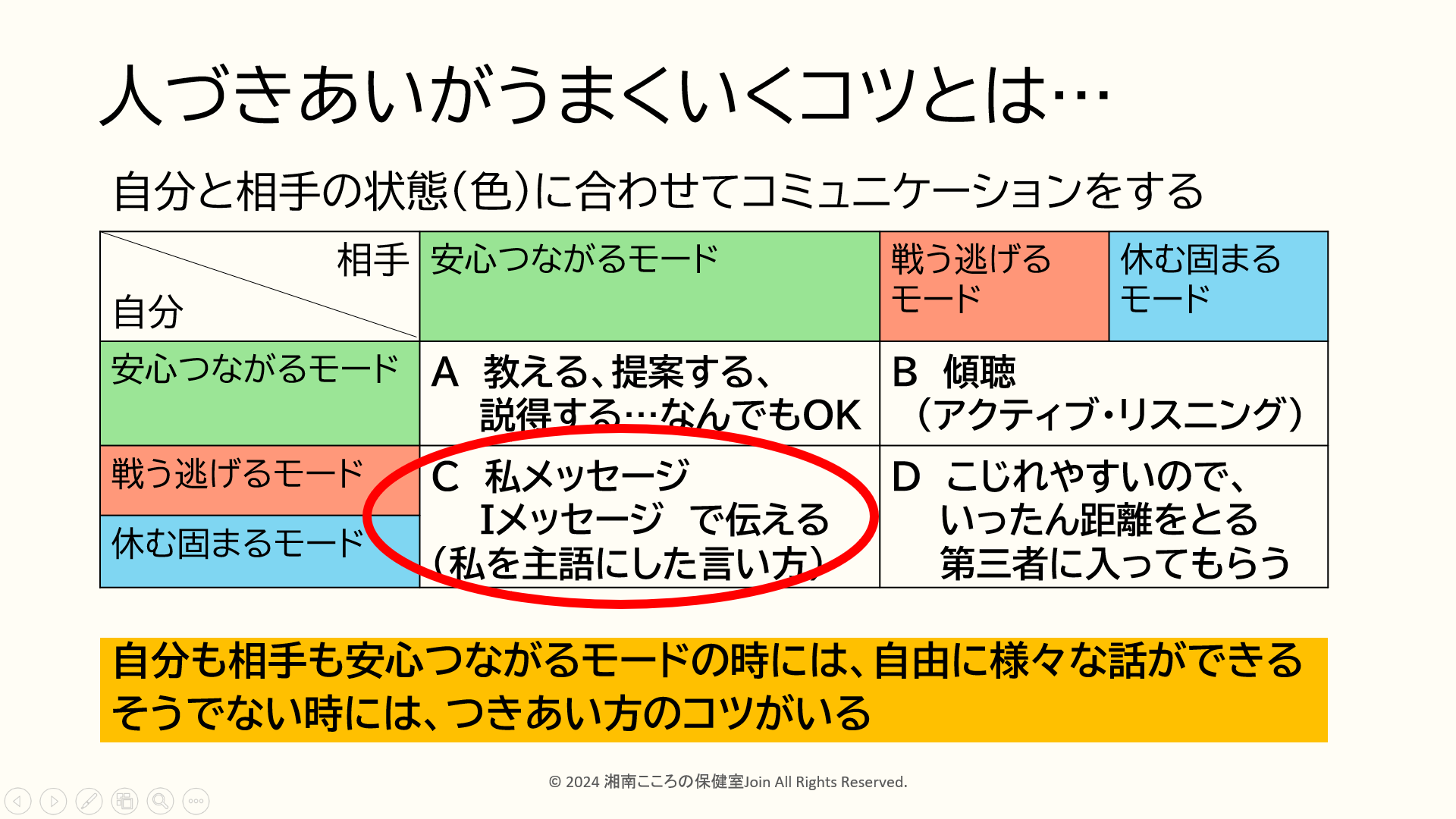

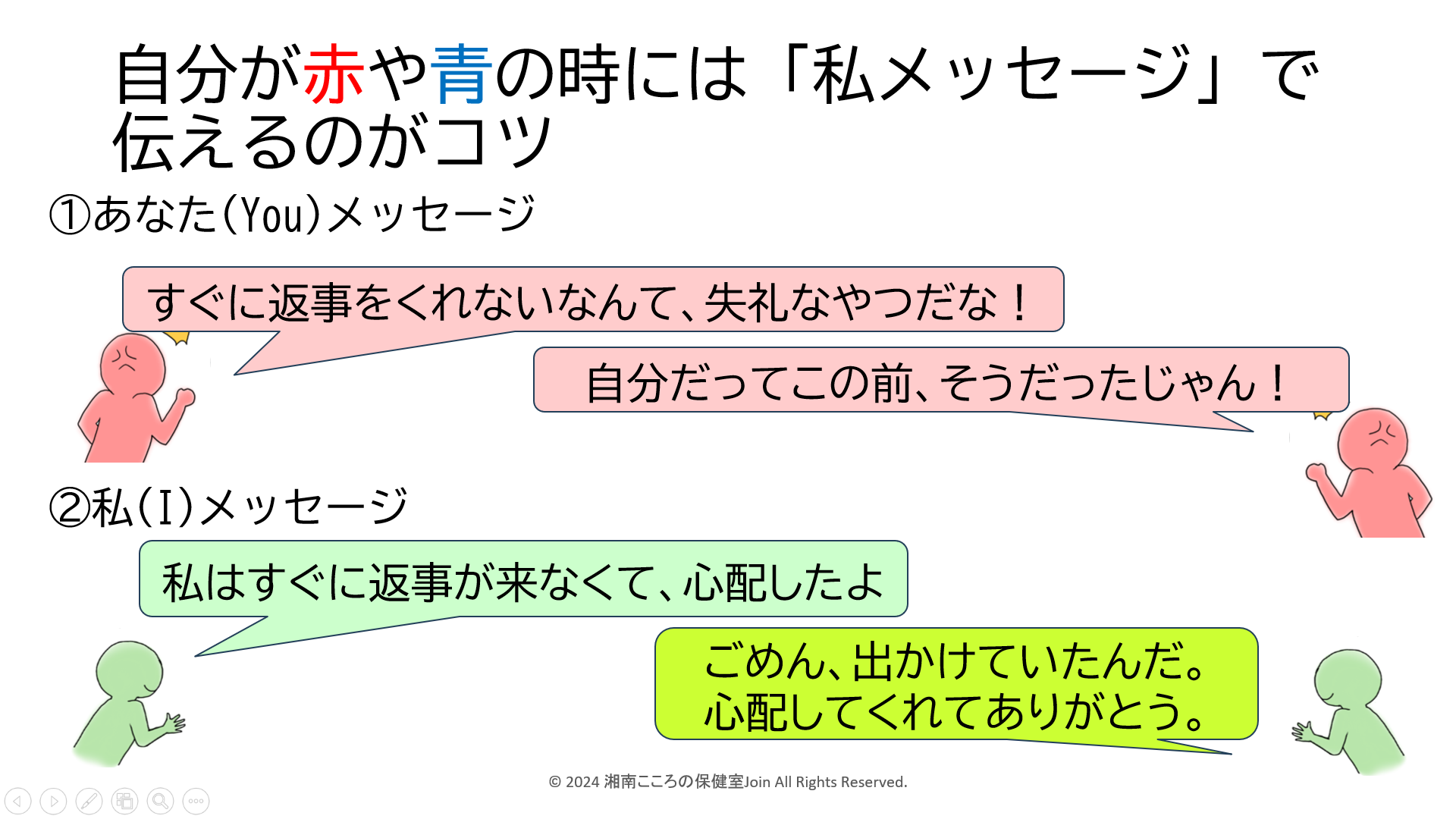

自分と相手の状態によって、コミュニケーションが違ってくることを、例を挙げて説明しました。

そして、「起こりがちな典型的な会話」と「うまくいく会話」の例を、先生方に実演(ロールプレイ)していただきました。

先生方の迫真の演技に、生徒の皆さんは食い入るように見入って、感嘆の声を漏らしていました!

講演会について、生徒さんの感想より(一部抜粋)

- 自分が今どんな状態なのかを知ることが一番大切だと思いました。自分の状態や状況を知らないと対処のしようがないと思ったからです。今まで自分のことにあまり興味がなかったけど、周りにいるみんなのためにも自分の状態をしっかり知ろうと思いました。いらない仲介は余計に波風を立てるだけだから、その場に合った対応をしようと思いました。

- 私は最近よく風邪をひいていて、原因はなんだろうと思ったらストレスだったのかとびっくりしました。私はあまりよくしゃべらない人や罪悪感があるとき、顔が赤くなったり涙ぐんだり話そうとしたら何も言えなくなったりしていたので、その原因が知れてよかったです。

- 私は病みやすく青になりがちなので「私メッセージ」をこれから活用していきたい。自分の心の状態を考えその場に応じた行動を取りたいと思いました。今まで自分が赤になったときどうしていいのか分からず部屋にこもって泣くというのが多くありました。でも今日実践した方法をして自分とうまく付き合いできるだけ緑に近づけるようにしたいと思いました。

- 自分はコミュ力があまりなく人付き合いも苦手だし話しかけられてもうまく話を続けることがなく、とてもコミュニケーションをとるのが難しかったです。ですが今回の保健講話を通して、うまく話すコツを知れたし、言い方を変えることも知れました。ストレスは増えては減っての繰り返しでした。でも自分でできるセルフケアを知って少しでも緊張やストレスを和らげていきたいなと思いました。

- 私は感情がうまくコントロールできず、むしろ感情に振り回されてしまうことが多いので、対処法として人に話を聞いてもらうだけでなく、自分でもいくらか和らげられることを知り勉強になりました。

- 自分もたまにストレスを感じることがあり、うっとうしいものだなと思っていましたが、ストレスは成長へのきっかけにもなることを知って、これからはストレスへの対応する力もつけていきたいと思った

- 自分もストレスを感じることが多くて、赤や青モードになってしまうことがあるけど、周りの人や友達が話しかけてくれて緑モードに確かになると思いました。友達がもし赤、青モードになったら寄り添いたいなと思いました。

- 人はいろいろな感情を持っていていいんだと思いました。いろんな人の個性を尊重したいと感じました。

- 今日の話をきいて、あなた言葉じゃなく私言葉ではなしてみようかなと思いました。私も、もしかしたらあなた言葉を使っているから、よく言い合いになるのかなと感じました。

- 人は安心という落ち着きがないとパニックになったり不安になったりすることがあるんだなと思いました。人とのかかわりの中にも冷たくされてしまうこと、赤の人もいるかもしれない。そんなときは青になるのではなく、緑でいるために相手の話をしっかりゆっくり聞いて相手に負担がかからないような相槌を打って人との関係を良くする。話し方や相づち(返し方)で話の内容がガラッと変わることが分かり、話し方って大切なんだなと思いました。

- 人にはそれぞれ違った感性がありそれを基に争うわけでなく、分かりあって優しい世界になるためには、今日みたいな「傾聴」をしてみたり、「Iメッセージ」で自分なりに発することをいっぱいしていけば今よりよい社会ができると思いました。

- ストレス対処をきちんとすれば人に対して怒ることもなくなると思いました。

- 相手との関わり方だけでなく、自分との付き合い方も知れ本当に良かった。

- 傾聴することで会話が優しくなり会話が広がることを知った。

- 自分にもストレスがかかる時が多くて、でもストレスがゼロでも自分の力が出せないと思うので適度なストレスは大切だと感じた。

それぞれの生徒さんが「自分ごと」として真剣に受け止めてくださったようで、大変うれしく思いました。

今後もいただいたご意見・ご感想をもとに、内容をブラッシュアップしていきたいです。

Joinの講師派遣について→詳細はこちら

【参考文献】

「ポリヴェーガル理論がやさしくわかる本」吉里恒昭著 日本実業出版社 2024

「はじめてのメンタルヘルス入門」吉里恒昭著 セルバ出版 2022

「ポリヴェーガル理論で実践する子ども支援 今日から保護者・教師・養護教諭・SCがとりくめること」伊藤二三郎著 遠見書房 2022

「『話し方のベストセラー100冊』のポイントを1冊にまとめてみた。」小川真理子著 日経BP 2021

「ブレインジム 発達が気になる人の12の体操」神田誠一郎著 農山漁村文化協会 2014

「心の健康を育むブレインジム: 自分と出会うための身体技法 (健康双書)」五十嵐郁代・五十嵐義雄著 農山漁村文化協会 2017