💬職場の「部下・後輩への関わり方」が難しい時代

Joinでは最近、「上司への対応の悩み」だけでなく、「部下への対応に悩んでいる」というご相談も増えています。

「注意しても響かない」

「何度も同じことを言っているのに覚えない」

「自分から質問に来ない」

「叱るとすぐに辞めてしまう」

「ちょっと注意するとパワハラだと騒がれるので何も言えない」

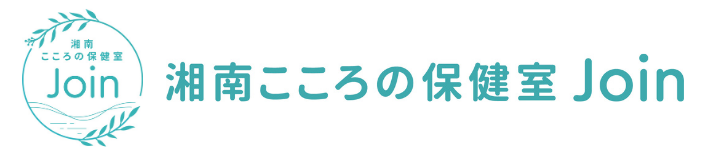

「職場における新入社員育成の実態調査」によると、育成担当者が苦労したことという質問で、「メンタルやモチベーションの管理」「考え・価値観・経験などのギャップ」「効果的な関わり方や育て方」などが上位に入っています。

💙令和の若手社員の育て方:心理や特徴の理解と対策

「俺についてこい」とか「背中を見て学べ」という言葉が通じた時代には、部下や後輩は上司や先輩を見ながら必死に試行錯誤し、空気を読み、苦労しながら必要なことを学んでいく…という教育法もある程度成り立っていたと思います。

しかし今、令和の若者たちは以前とは異なる感性や価値観をもって成長してきており、従来の手法では通用しなくなってきたと言えそうです。

この記事では、令和時代の若手部下や後輩の、メンタル、モチベーション、考え、価値観の理解と対応法についてお話します。

🧭 Z世代の社員の価値観:「成長」と「貢献」を重視

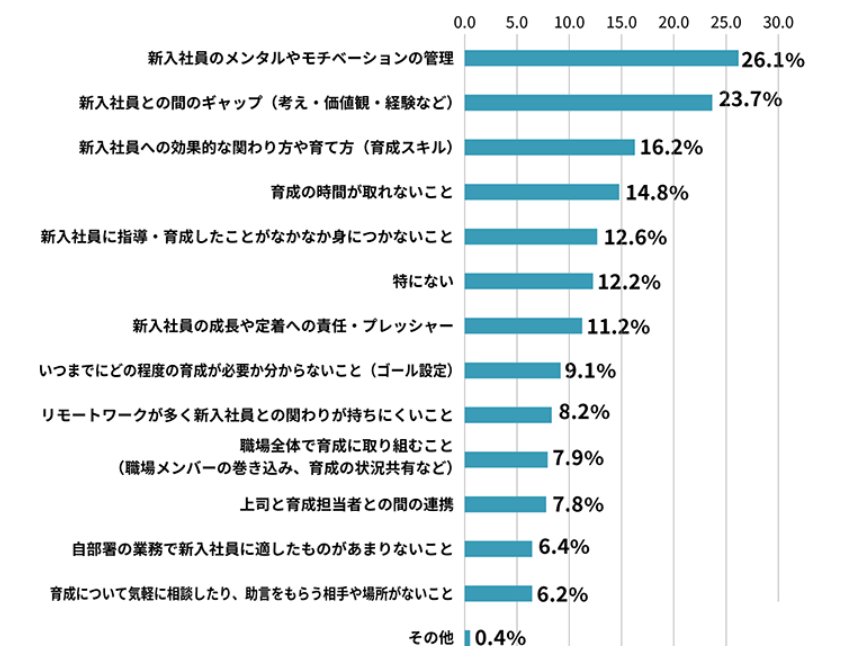

新入社員が「仕事をするうえで重視すること」は、内発的動機(貢献・成長・やりがい・仲間)が高く、外発的動機(承認・金銭・競争)が低い傾向が、近年、続いています。実は、これは日本に限ったことではなく、海外でも同じような調査結果が出ているそうです。

このような、若者の“やる気の源泉”はどこにあるのでしょうか?

その理解のヒントになるのが、心理学の「動機づけ理論」です。

📖若手社員のメンタルとモチベーション管理:「動機づけ理論」をヒントに

①外発的動機づけ

飢えや渇きなどの生理的欲求、愛情や承認などの社会的欲求など、本人の外側に欲求を満たす対象がある時のモチベーションのことです。報酬を得るための手段・道具として行動するので、効果は早いが欲求が満たされるとすぐに弱くなるという特徴があります。

②内発的動機づけ

知的好奇心、興味、関心、意欲など、本人の内側から湧き起こる認知(考え)に基づくモチベーションのこと。何かを得るためではなく、活動自体が目的なので、行動が長く続くのが特徴です。「自己決定感」と「有能感」に支えられていると言われます。

動機づけ(モチベーション)の変化のプロセス

人のモチベーションは、下のようなプロセスを経て発展します。

「無動機」モチベーション・ゼロの状態→ 外発的動機→ 内発的動機

よって、始めはお金や世間体のために外発的動機づけでイヤイヤ就職しても、働いているうちに内発的動機づけに変わっていくことは起こりうるのです。

新入社員の約3割が、すでに内発的動機づけが高い状態で入社しているというのは、社会の成熟や教育改革によって、好ましい状況になったという風にも見ることができます。

報酬がモチベーションを下げる!? アンダーマイニング効果に注意

2つの動機づけの理論には続きがあります。

「アンダーマイニング効果」と言って、内発的動機による行為に対して外発的動機づけを行うと、モチベーションが外発的なものに変化したり、モチベーションの低下につながったりすることがあるのです。

例えば、「好きな絵を描くことで人を喜ばせたい」とボランティアで始めた活動で予想外の報酬をもらえると、しだいに報酬がないと満足できなくなり、いつの間にか報酬が目的に代わってしまう…などが挙げられます。

⚠️ 若手社員のモチベーションを下げるNG対応とは?

「興味のある仕事で成長したい」「世の中に貢献したい」と内発的動機づけが高い状態で入社した若者は、仕事そのものが目的なので、意欲的に働いてくれる可能性が高いと言えます。

しかし、そんな彼らに対して、過度に外発的に動機づけるような対応をすると、意欲が萎えていってしまうかもしれません。

以下はNGな対応の具体例です↓

①他者と比較し、競争をあおる:「同期の○〇はできているのに」「後輩に負けて悔しくないのか」「自分が若い頃は入社2年目でも△△をこなしていた」

②数値目標や評価基準を過剰に意識させる:「今月あと〇件とらないとノルマに届かないよ」

③昇進や出世などの報酬をちらつかせる:「このとおりにやれたら管理職の印象がいい」「次の異動で○〇へ行きたくないのか」

④評価が下がる、周りが迷惑する、など負の影響でおどす:「君が○〇だと部署全体の評価が下がる」「周りに迷惑をかけて平気なのか」

…じゃあ、どう対応すれば良いの?

💛若手社員のモチベーションを上げ、心に響く対応のコツ

内発的動機づけを支えるものは、「自己決定感」と「有能感」です。

よって、上司や先輩がとるべき対応のポイントは、以下になります。

- 部下本人が自ら選択していると感じられるようにする

- 納得感を持って仕事に取り組めるようにする

具体例はまた後半でお示しします。

👂若手社員が上司に期待すること:「傾聴」「丁寧な個別指導」「任せること」

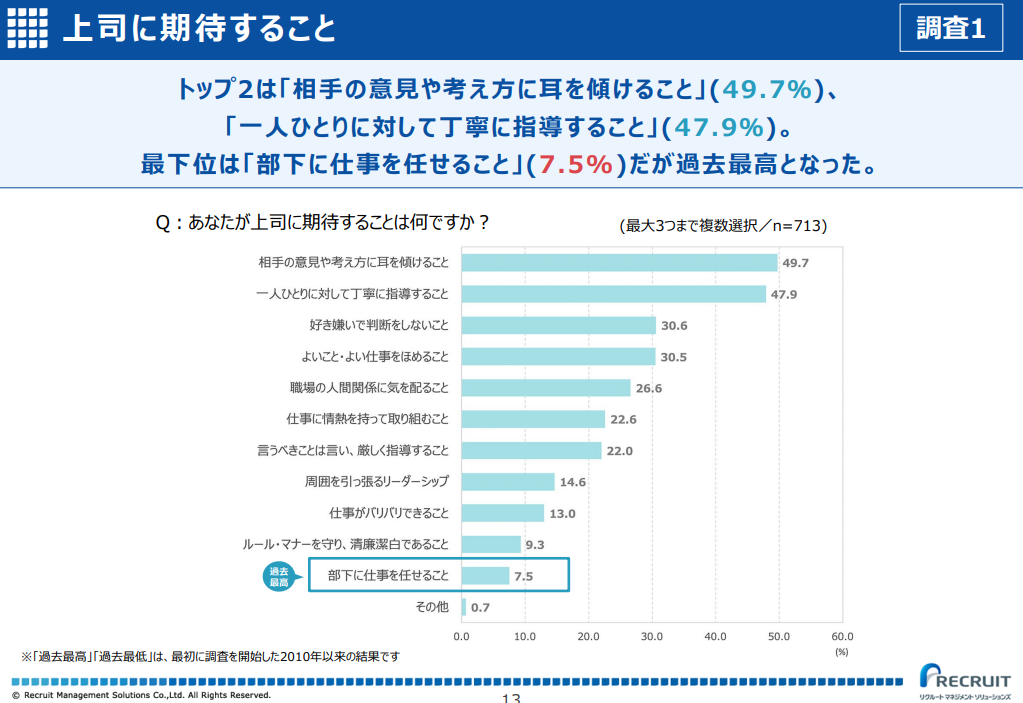

新入社員が上司に期待することの調査結果では、「相手の意見や考え方に耳を傾けること」や「一人ひとりに対して丁寧に指導すること」が上位でした。

「部下に仕事を任せること」を期待する割合も、数は少ないものの年々増えています。

これらの結果は、上で説明した「内発的動機づけ」が高い若手社員が多いことを考えると頷けるものです。

つまり彼らは、自ら主体的に選択や決定を行い、納得できる形で仕事を進めることを望んでいるため、それを支えて「傾聴」や「伴走」をしてくれる上司を求めていると考えられます。

また、上司が時には自分を信頼して仕事を任せてくれて、うまくいけば花を持たせ、失敗した時にはフォローしてくれる…。そんな安心できる環境の中で自分を試し「有能感」を確かなものにしていくことを求めているのではないでしょうか。

一方で、すべての新入社員が意欲的とも言い切れず、正直なところ「お金や生活のため」「仕方なく」就職したという社員もいるでしょう。彼らには外発的動機づけが有効で、いずれ内発的動機づけへと発展させられるかもしれません。

要するに、一人ひとりの状況を的確に理解し、丁寧に指導することが求められているのです。

🤝 心理的安全性と傾聴がカギ

このように、今の若手社員は「上意下達」や「黙って追従」型ではなく、対話型の指導と相性が良いと考えられます。

若手部下が悩んでいる時、上司は、自身の私見や指導を差し挟まずにしっかりと聞く「傾聴スキル」で対応することが求められます。

そして若手部下は、率直にミスやネガティブな事象についても話すことができ、互いに協力し合える「心理的安全性」のある職場環境を求めていると言えるでしょう。

心理的安全性とは…

自分の考え、疑問、失敗したことなどを率直に言っても、安全で大丈夫だと信じられる職場環境であることです。

💡 若手の意欲を育てる関わり方のポイント

若手部下への指導や対応においては、以下の点に留意すると、心理的に安全なコミュニケーションが取れるでしょう↓

①上司や先輩側が、自分の感情の波を整えてから、冷静に伝える

:深呼吸、TFT(タッピング)、マインドフルネス瞑想など、自分自身のイライラやフラストレーションを処理する方法を身に着けておく

②姿勢、態度、意識、性格などの抽象的なことではなく、具体的な行動について話す(注意する時も、ほめる時も)

③行動をたしなめる前に、どういう意図があったのかを聞く

:「〇〇の時、△△という行動をとっていたよね。どうしてそうしたの?」

「なるほど。そのほかにも、□□という行動をとる選択もありうるよ」

「あの時、◇◇という対応をしていたのは、よかったよね」

④安心感を持てるような言葉をかける

:「あなたを責めるつもりはない」

「一緒に考えよう」

「君にとって困難なことを教えてくれると、こちらの気づきや学びになって助かるよ」

⑤部下が困りごとを話している時には、こちらの意見を差し挟まずに傾聴する

心理的安全性と傾聴については、また続編の記事で詳しくお話ししたいと思っています。どうぞお楽しみに…!

🌿まとめ:「繊細さ」を「感度」ととらえ、対話型組織の発展へ

「注意しても響かない」「すぐに辞めてしまう」と、今の若手部下・後輩への対応に戸惑う上司や先輩の悩みは、もはや個人的な問題ではありません。

調査結果が示すように、今の若者は「成長」や「貢献」といった内発的動機を高く持って入社しています。これは、社会の成熟に伴う好ましい変化と言えますが、同時に、従来の「報酬や競争で釣る」といった外発的な動機づけが逆効果(アンダーマイニング効果)になり、意欲を削ぐリスクがあることを意味します。

📌 令和の若手指導法:アップデートポイント

若手社員のモチベーションを最大限に引き出し、維持するために、上司・先輩がなすべきことは、彼らの内発的動機を支える「自己決定感」と「有能感」を育むことです。

✅ 傾聴と伴走: 「上意下達」よりも、まずは「意見や考え方に耳を傾ける」姿勢を示す

✅ 安心できる環境: ミスやネガティブなことも率直に話せる「心理的安全性」の高い職場環境を整える

✅ 信頼して任せる: 納得感を持って主体的に取り組めるよう、可能な選択と決定を部下に委ねる

令和の若者を「繊細で打たれ弱い」と見るのではなく、時代の変化を敏感に察知する「感度の高い存在(炭鉱のカナリヤのような役目)」と、とらえ直してみませんか。

若手社員の特徴を活かすために、一人ひとりに関心を持ち耳を傾ける対話型指導へ転換することは、多様化が進む職場環境を、誰もが働きやすい場にすることにつながると考えられます。

やがては職場全体の生産性の向上や、離職を防ぐ効果にもつながるのではないでしょうか。

このように、若手社員の声に耳を傾けることは、「職場改革」や「健康経営」の第一歩となることでしょう。

湘南こころの保健室Joinでは、職場の人間関係・コミュニケーション・メンタルケアのサポートを行っています。

若手社員の育成に悩む方、職場の風土をより良くしたい方は、どうぞお気軽にご相談ください。

お問い合わせは→こちら

〈出典〉

「事例で学ぶ教育心理学」杉浦一昭・海保博之編著 福村出版(1986)

「恐れのない組織―「心理的安全性」が学習・イノベーション・成長をもたらす」エイミー・C・エドモンドソン著 野津智子訳 英知出版(2021)

「職場における新入社員育成の実態調査」の結果を発表 リクルートマネージメントソリューションズ(2025)https://www.recruit-ms.co.jp/news/pressrelease/3871737264/

新入社員意識調査2025【前編】~調査報告~ ~Z世代の育成は、組織アップデートのチャンス~ 株式会社リクルートマネージメントソリューションズhttps://www.recruit-ms.co.jp/issue/inquiry_report/0000001429/

一般社団法人日本経営心理士協会 https://keiei-shinri.or.jp/word/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%8A%B9%E6%9E%9C/?slid=476deec3e1474b1784cf80993635d189

カオナビ 人事用語集 https://www.kaonavi.jp/dictionary/undermining_koka/